仮設住宅への医療活動

震災による被災者は緊急の避難所生活がら仮設住宅へど移って行く。仮設住宅は被災地域内の公園やグランドを優先に作られて行ったが、充足には程遠く、被災地域周辺の土地に散在している。被災地の復興に希望を抱きながら住み馴れた土地を離れて耐久生活を余儀なくされる被災者への医療の提供は医師会としての大きな課題になっている。

1.仮設住宅の設置状況

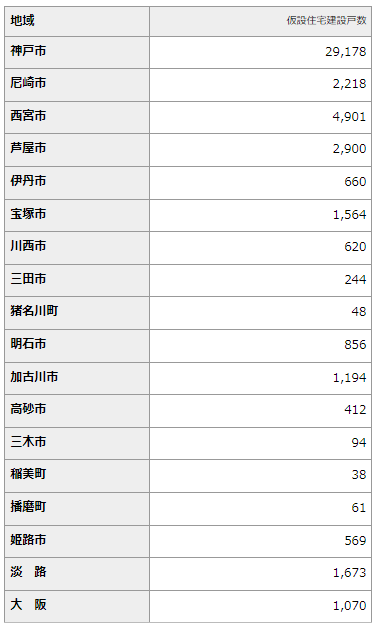

仮設住宅の設置簡所は669、戸数は48,300となっている。(96.1)

2.仮設診療所の配置

仮設往宅に入居している被災者に対する医療の確保には周辺に医療機関の存在することが前提となる。医療機関の中には震災による被害により本格的な復旧に相当の期間を要する一方、被災者の仮設住宅への急速な移動により一時的に、人口の著しい増加を来たす地城を生じた。このような状況のなか、兵庫県医師会は県の委託を受け、一定の条件のもとに会員の協カを得て9個所に仮設診療所を設置し仮設住宅地城の住民に医療を提供することとした。

なお、地区医師会は健康診査や健康相談に協力するとともに、医師会内に相談窓口を設置して、適切な医療機関を紹介するなど各種の相談に応ずる体制をとっている。

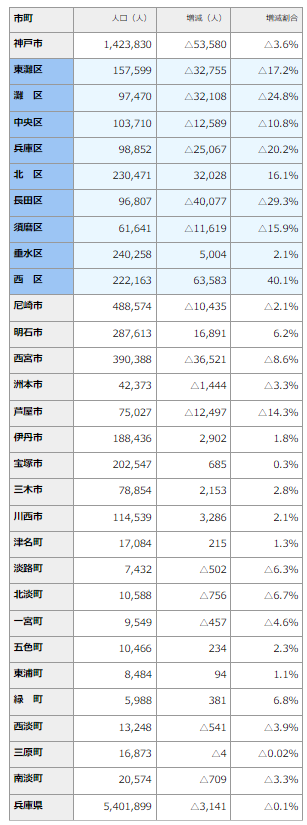

3.国勢調査による人口動態

阪神・淡路大震災によって住むための家屋を失った被災者は避難所生活を余儀なくされ、仮設住をはじめとして、縁故・知人宅あるいは新居を求めて離散して行った。平成7年10月1日実施の国勢講査の人口速報によると、平時の動態を加味するとしても、5年前の調査に比し激震地域の顕著な人口減と被災地周辺部の人口増が対照的に現われており、大震災による人口動態を如実に物語っている。(表1)

即ち、神戸市では全体で3.6%減に止っているものの、被害の大きかった東灘区では17.2%、灘区で24.8%、中央区10.8%、兵庫区20.2%、長田区29.3%、須磨区15.9%と何れも著明に減少している反面、被害が比較的少なく、仮設往宅が多く作られた北区では16.1%、西区では40.1%の増加となっている。また、尼崎市2.1%、西宮市8.6%、洲本市3.3%、芦屋市4.3%、北淡町6.7%と何れも減少し、県全体として0.1%の人口減となっている。

表1 兵庫県下激震地域の人口動態

表2 仮設住宅建設戸数